Los dos relatos incorporados presentan un aspecto diferente y no solo por trasladar la acción al Norte, a Bilbao, donde el gobierno autónomo se mantenía fiel a la República. Ahora estamos claramente en la retaguardia, pero las bombas caen igualmente golpeando directamente a la población civil, en este caso sobre un refugio que no aguanta, produciendo numerosas víctimas, principalmente niños.

En 1967 el escritor Luis de Castresana publica El otro árbol de Guernica, otra visión de la guerra civil, esta vez sobre los niños que son evacuados a otros países por el gobierno de Aguirre para apartarlos de los peligros que suponen los continuos bombardeos sobre la capital bilbaína. El propio escritor y su hermana habían sido algunos de estos niños evacuados, y en 1972 en La verdad sobre El otro árbol de Guernica, Castresana amplía ese trasfondo histórico que le llevó a escribir la novela. La novela de Castresana es amable, pero en cualquier caso no podemos olvidar este tremendo aspecto de las guerras: daños colaterales los llaman algunos ahora ante estas guerras que dejan miles y miles de refugiados y exiliados. Aquellos niños del refugio bilbaíno fueron víctimas directas de los bombardeos, meses más tarde la aviación alemana bombardearía Guernica en un día de mercado.

|

| Placa conmemorativa en la casa natal de Luis de Castresna en Ugarte (Vizcaya) |

Un matiz aún más íntimo adquiere el relato Hospital de sangre, esta vez es una monjita la que reflexiona ante aquello que la rodea, no solo sobre el sufrimiento de los heridos, sino también sobre el papel de la población civil en la guerra:

¿Cómo es posible que haya en Bilbao mismo quienes traidoramente vayan señalando a los aviadores extranjeros los sitios precisos donde deban dejar caer sus bombas?Volvamos a los relatos originales, uno de los valores que encontramos en unos y otros es sin duda la forma en la que están narrados. Chaves Nogales nos mete en la acción desde el principio, avanzamos con los propios personajes desde dentro de sus entrañas, no sabemos lo que va a pasar en las próximas líneas y compartimos su mismas incertidumbres y preocupaciones.

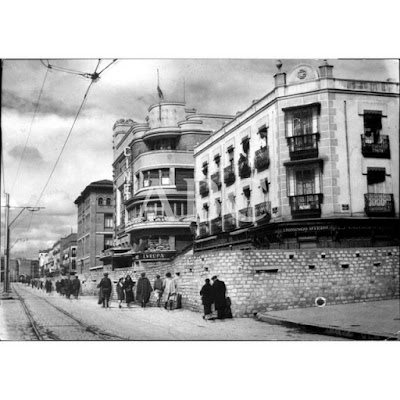

Si la monjita de la retaguardia bilbaína se preguntaba cómo serían los espías, en Y a lo lejos, una lucecita, Chaves nos convierte directamente en sus cazadores, y a pesar del reguero de sangre que van dejando, ansiamos seguir y seguir hasta alcanzar el fin de esa cadena siniestra. Saltamos primero de azotea en azotea por los tejados de un Madrid que duerme, luego de lujoso en lujoso ático hacia la carretera de la Coruña, nos paramos en una casucha de la Cuesta de las Perdices, seguimos adelante por los riscos de Torrelodones, la sierra sigue siendo una mancha negra, pero el alba se acerca...

Sin duda uno de los mejores relatos, tanto por la propia acción como por el personaje, sobre todo por el personaje, es Bigornia. El ogro Bigornia que en vez de comerse a los niños los hace, es un herrero clásico que compagina el gran mazo en la pretina del pantalón con unos conocimientos de mecánica capaces de poner en marcha a puro pulso un viejo carro de combate. Bigornia, personaje de ciudad expulsado de ella por el propio desarrollo de la urbe, un personaje único y marginal que vive en la linde de ese bosque urbano en el que se adentra todas las mañanas para hacer su trabajo, y a la que vuelve todas las tardes:

... cuando salía del taller donde trabajaba, se iba, atravesando desmontes y basureros, allá, a los confines de la Dehesa de la Villa, a la casucha donde vivía...Desde hace unos años, cuando llegan los primeros días de noviembre, los vecinos de las asociaciones del barrio organizan unos paseos por la Dehesa de la Villa para revivir la historia y descubrir los restos materiales, a veces sobre todo inmateriales, de la guerra civil, y el papel que este pulmón del noroeste de Madrid jugó en la defensa de la capital.

|

| Parque de la Dehesa de la Villa. Al fondo, en el centro y entre los árboles los restos de un búnker |

Aquí, en la Paloma, bien podría haber estudiado Bigornia de no haber sido su saber un saber natural fruto de la experiencia. Hermosas líneas para describir la sabiduría de un gigante:

y, aunque el raudo progreso mecánico del siglo hubiese sometido su instinto y su fuerza natural a la deformación y el aguzamiento de la técnica, conservaba un fondo selvático de forjador primitivo, de hombre de bosque, fuerte y de gran resuello, que por primera vez junta el hierro.Cuando la aviación de Franco bombardeó la Paloma como preámbulo a la toma de Madrid, la mayor parte de los internos mayores se habían alistado en las filas milicianas, llevaban por uniforme el mismo mono que vestían en los talleres de la escuela, y eso hacía que se los denominara familiarmente «los palomos»; a los más pequeños los enviaron a Barcelona, ya que toda aquella zona se pensaba que iba a quedar en primera línea de fuego.

|

| Grupo de vecinos escucha las explicaciones del guía sobre la guerra civil. Al fondo el colegio de Huérfanos Ferroviarios |

Ante el temor de que la invasión de Madrid se intentara por el lado noroeste, comenzó a fortificarse la Dehesa de la Villa para proteger las vaguadas que subían desde la Universitaria hacia el este, barrios obreros que Franco desechó como objetivo a tomar por tierra, ya que al ser barrios obreros presumía una gran resistencia, pero no renunció a bombardear aquellos valiosos edificios que cobijaban no solo espacios que servían como cuarteles, sino también enfermerías y talleres... Cuentan que del cambio de planes de Franco, de entrar en Madrid por la zona de la Moncloa, se enteraron los responsables de la defensa de la capital gracias a un papel que encontraron en el bolsillo de un soldado muerto dentro de un tanque, otra vez los tanques, otra vez los Bigornias a los que sentimos literalmente quemarse dentro de sus cacharros incendiados.

Las construcciones defensivas de la Dehesa de la Villa, casamatas, búnkeres, alambradas, quedaron un poco en reserva y los edificios acogían como primeros hospitales a los heridos que subían de la Ciudad Universitaria y a los exhaustos milicianos que defendían la capital algunos metros más abajo. Lo que había sido hasta hace poco zona de estudio, de pensamiento, se convirtió en zona de barbarie, y los libros que habían servido para abrir las mentes sirvieron entonces para proteger los cuerpos y salvar más de una vida; algunos de esos libros agujereados se guardan hoy en la Biblioteca Histórica Complutense.

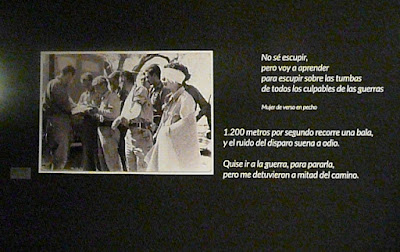

Dejo la Dehesa de la Villa y me adentro por segunda vez en la exposición con motivo del centenario de Gloria Fuertes. Esta vez me detengo con especial interés en una de las primeras salas, la dedicada a la guerra civil. Allí en una vitrina veo un papel amarillento, donde puede leerse:

Mayo 83En un panel hay más versos de Gloria, unos versos que se me antojan con un cierto sabor teresiano:

Algunas veces no

soy anti-nada,

pero siempre,

soy Anti-guerra

Fuertes

Gloria

Quise ir a la guerra para pararla,

pero me detuvieron a mitad del camino.

Comentario para el club de lectura La Acequia.

CHAVES NOGALES, Manuel (1937 - 2013): A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España. María Isabel Cintas (ed.). Barcelona: Libros del Asteroide.